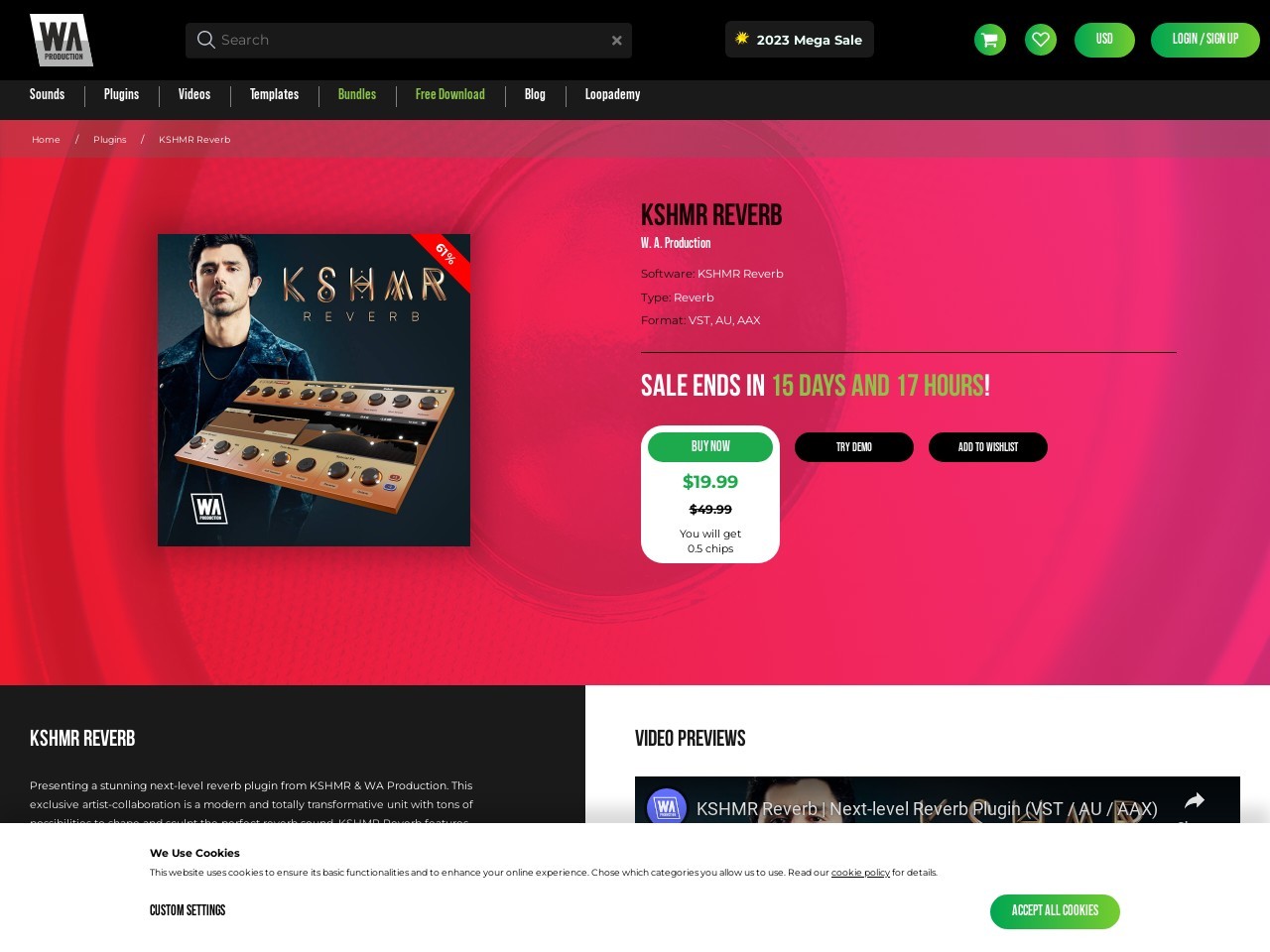

WA ProductionからKSHMRブランドのリバーブ、KSHMR Reverbがリリースされています。デベロッパーを往来しつつKSHMRの名を冠したソフトはこれで3つ目。いずれもKSHMR自身が手っ取り早く使いたい機能を搭載したものって感じですね。

リバーブアルゴリズムはHall, Plate, Springの3種止まりながら、豊富なパラメーターを組み合わせたかなりの数のプリセットを収録。

近年よく用いられるDuckingやGate、Soft Transient(プラックシンセなどからアタックを取り除き、やたら広帯域にリバーブを作らないようにする)、Octave(信号をオクターブ上下してからリバーブセンドする)が搭載され、通常ならばセンドバスでコネコネする手間を大幅に省けるよう設計されています。

リバーブ自体のクオリティは悪くない(物凄くイイというわけでもない)。

LengthやSize、Diffusionを0にしたときの特殊な質感、とりわけSizeを0にしたときのドラム缶のような残響は意外とふだん得にくかったりで、クリエイター魂をくすぐられる感覚があります。

ハイクオリティなリバーブを望む人にはもっと別なものがイイと思いますが、現代的な手法を探っている人にはちょうどいいプラグインになりそう。